コツ①:お米は研 がずに泳がせる

-

1回目の水は、さっとかき混ぜて、すぐに捨てます。

2,3回水を変えつつ、お米を泳がせるように軽く洗いましょう。

-

-

-

水が透明になるまで洗う必要はありません!

お米を洗いすぎますと、米粒が割れて「でんぷん」が水に溶け出してしまいます。

そのため洗いすぎたお米は、炊き上がりがベチャとしたご飯になりやすいです。また近年は、工場での精米技術が向上したので、お米への「ぬか」の付着が少なくなりました。

そのため ご家庭にて力ずくでお米をとぐ必要がなくなりました。詳細をみる-

-

ザル上げはしなくて大丈夫!

ザル上げで お米が乾燥しすぎると、ヒビ割れの原因になります。

その場合、ご飯の炊き上がりがベチョっとしてしまい、食感も悪くなりがちです。昔は米粒が硬い品種が主だった事もあり、ザル上げして米粒にヒビ割れをつくる事で、お米に水が浸透しやすくする方法がありました。

しかし最近のお米は適度に水分が含まれているので、ザル上げの必要がなくなったとされています。

詳細をみる -

コツ②:軟水に浸ける

-

マグネシウム、カルシウムといったミネラル分が少ない水を「軟水」といいます。

(軟水は一般的に硬度120mg/L未満のもの)炊飯に「軟水」を使うと、ふっくら甘いご飯になりやすく、また穀類の良い香りを引き出します。

-

-

-

浄水器や、軟水のミネラルウォーターを活用しましょう。

日本の水道水は軟水ですので、水にこだわりたい場合、浄水器の利用は良い方法です。

またミネラルウォーターを活用するのも良い方法です。

中でも硬度20~40mg/L程度の軟水ミネラルウォーターを使うと、より美味しいご飯に仕上がりやすいです。

国産のミネラルウォーターは軟水のものが多いですが、欧州から輸入のミネラルウォーターはミネラル分が多い「硬水」のものが多いので注意しましょう。

硬水を使ってしまうと、ご飯が硬く、パサパサになりやすいです。

詳細をみる -

コツ③:じっくり冷蔵庫で水に浸ける

-

お米の「でんぷん」は、水といっしょに加熱すると分解します。

そうすると、お米に粘り気が出て、柔らかくなり「ご飯」になります。

●「冷水に」お米を浸すと、水がゆっくり浸透します。

●さらに 「じっくり時間をかける」と、お米の隅々まで水がゆきわたります。こうする事で、炊飯の時に お米の中心まで熱が通りやすくなります。

十分に「でんぷん」が分解して、甘み・うま味が増し、ふっくらツヤツヤのご飯に炊き上がります。 -

-

-

冷蔵庫で3~6時間、水に浸しましょう。

炊飯釜にラップをかけてから冷蔵庫にいれると良いです。

タッパーのような保存容器でも問題ありません。

もし冷蔵庫に入らない場合は、水加減をみる時に「氷」を一緒に入れると良いです。

水1カップあたり、氷1個がちょうど良い目安になります。詳細をみる -

コツ④:炊飯器は早炊きモードで!

「早炊きモード」では炊飯時に水を一気に沸騰させる事になります。

じっくり吸水させたお米の場合、標準より早炊きの方が、うま味が増しやすく、シャキッとした炊き上がりになります。

コツ⑤:炊き上がったらすぐにほぐす

-

ご飯から昇る蒸気が炊飯器のフタに付くと、冷めて水滴となって落ち、ご飯粒同士が くっついてダマになる原因になります。

炊き上がったら、すぐに炊飯器のフタを開けてほぐし、余分な蒸気を吹き飛ばしましょう。

-

-

-

ご飯の底をひっくり返しましょう。

ほぐし方は、以下の工程が良いと思われます。

- ① ご飯全体を十字に切って4つのブロックに分ける。

- ② 1ブロックを底から しゃもじで持ち上げてひっくり返す。

- ③ ひっくり返したものを優しくほぐす。

- ④ 残りの3ブロックにも同じ事を行って終了。

詳細をみる -

コツ⑥:米粒をつぶさず茶碗によそう

ご飯をよそう時は、できるだけ米粒を つぶさないようにしましょう。

しゃもじでご飯をふわっとすくって、しゃもじの上を滑らせて茶碗に入れるのが良い盛り付け方です。

数回にわけて、少しづつ山型に盛っていくと見栄えもよく、美味しそうになります。

● 実際に炊いてみました。

-

通常の炊き方と 最高の炊き方で比較しました。

どちらも同じお米を使っています。通常の炊き方

洗米:しっかり透明になるまで

浸水:常温で35分間

モード:通常炊飯最高の炊き方

洗米:サッと軽く洗う

浸水:冷蔵庫内で6時間以上

モード:早炊き審査員8名に、AとBどちらがどの炊き方なのかわからない状態で、食べ比べてもらいました。

結果、最高の炊き方の方が、甘く、味が良い事がわかりました。

通常と比べて、最高の炊き方の方が・・・

甘味に関して、8人中・・

甘い4人、同じ4人、甘くない0人

味に関して、8人中・・

うまい5人、同じ3人、マズい0人 -

-

-

食べ比べの詳細

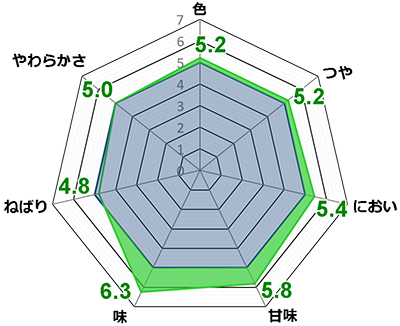

当社の令和3年産「コシヒカリ」を使用しまして、 通常の炊き方と 最高の炊き方の比較で、 以下、各7項目に対して、7段階評価しております。

7項目・・・・・

色・つや・におい・甘味・味・ねばり・やわらかさ

7段階評価・・・

かなり不良・少し不良・わずか不良・同じ・わずか良好・少し良好・かなり良好通常の炊き方は、全項目を基準点の5点として比較

最高の炊き方の点数例・・審査員8名で

通常より「かなり良好」を全員が選択=10点

通常より「かなり不良」を全員が選択=0点

通常より「わずか良好」を全員が選択=6.7点結果、どの項目も「ほぼ同等」か「最高の炊き方の方が良好」という評価になりました。

同じお米であっても、炊き方次第で、さらに美味しいご飯になる事を実証できました。

詳細をみる -

お問合せ

上述のような、米卸に関するご要望、お困り事はございませんでしょうか。

また本ページへのご質問等ございましたら、

是非、当社「安田商事」に お気軽にお問い合わせください。

以下のボタンをタップすることで、直接メール、お電話いただけます。

-

-

-

メールでのお問合せ

-

-

-

-

電話でのお問合せ

受付時間:月~土 8:00~17:00 土曜休業あり

※076-221-0737でもお問合せいただけます。

-

-

-

-

電話でのお問合せ

受付時間:月~土 8:00~17:00

※土曜休業あり(カレンダー参照)

-

-

-

-

FAXでのお問合せ

-